Pschoblik

Pschoblik liegt an der Südostgrenze des Bezirkes (zugleich Sprachgrenze) und ist eine Selbständige Gemeinde mit 83 Häusern (3 unbewohnt) und 444 Einwohnern. Dazu gehören als Einschichten das etwa 1 ½ km südöstlich gelegene Forsthaus und die Malzmühle. Die Entfernung von Podersam beträgt 31, die von Jechnitz 9,5 km.

Hügelgelände kennzeichnet zumeist das Flurengebiet; durch ein von NW. nach SO. ziehendes Wiesental eilt der Mühlbach, auch Jechnitzer Bach genannt; am unteren Ende des Ortes verstärkt er sich durch den Kletschedinger Bach und fließt außerhalb des Bezirkes als Rakonitzer Bach der Beraun zu. Südlich steigt das Gelände aus der Talsohle allmählich an; nördlich erhebt es sich steiler zum Vogelherd (429) und bietet von hier eine ziemlich weite Fernsicht.

Weiterlesen in „Der politische Bezirk Podersam“ von Wenzel Rott

(Vorwärtsblättern: Rechtes Blatt anklicken, Rückwärtsblättern: Linkes Blatt anklicken)

Kaufladen Pokorny/Fischer

Gasthaus „Zum blauen Stern“, daneben Volksschule und Haus Zimmermann

Pschobliker Fest: Feldmesse vor dem Glockenhäusle, Juli ca. 1928

Pschoblik-Geschichte

Josef Tscherner, Berlin/Pschoblik

Name, Ortswappen

Pschoblik ist der deutsche Name meines Geburtsortes, tschechisch heißt er Pšovlky.

In der Bulle des Papstes Gregor X. von 1273, in der die Ersterwähnung des Ortes erfolgte, wird er „Psewlichi“ genannt.

Das Rakonitzer Museum führt den Namen auf „Wolfstecher“ zurück. „Pšechat“ (alttschechisch) heißt stechen, „vlk“ (tschechisch) ist der Wolf.

Offenbar wohnten hier einst in der waldreichen, hügeligen Gegend mutige Menschen, die den Kampf mit dem Wolf nicht

scheuten und damit eine gewisse Berühmtheit erlangten, sodass ihre Ansiedlung als die der „Wolfstecher“ bezeichnet

wurde. Eine Aktion in der zweiten tschechischen Republik bescherte vielen Orten recht sinnfällige Ortswappen, so auch

Pschoblik. Das Ortswappen von Pschoblik ist dreigeteilt. Im oberen linken Feld sind auf zwei grünen Hügeln zwei

Nadelbäume sichtbar. Es beschreibt offenbar die hügelige Landschaft des Siedlungsgebietes, die auch Wald- und

Wiesengebiete aufweist. Daneben rechts auf rotem, gleichsam blutgefärbtem Grund, symbolisieren zwei gekreuzte

Lanzen die Kampfwerkzeuge zum Stechen und der untere Bereich zeigt einen weißen Wolf auf blauem Grund, das Ziel

der Tat. Der blaue Grund könnte ein Hinweis auf den Wasserreichtum des Tales sein. Der spätere Wiesengrund, der

durch den Jechnitzer Bach den sogenannten Mühlbach durchflossen wird, könnte vor der Regulierung auch durch ein

großes Feuchtgebiet umgeben gewesen sei.

Geografie

Pschoblik liegt im „Rakonitzer Kessel“ des Rakonitzer Hügellandes.

Der Ort ist ein Straßendorf entlang des Jechnitzer Mühlbaches, in den unterhalb des

Ortes der Kletschedinger Bach einmündet. Er selbst mündet in die Beraun.

Gegen Süden steigt das Gelände allmählich an, gegen Norden erhebt es sich etwas steiler mit dem Vogelherd

(431m) mit guter Fernsicht, weiter östlich mit dem Weinberg (423 m).

In Pschoblik kreuzt die Staatsstraße II. Ordnung Nr. 228 von Rakonitz (Rakovnik) nach Jechnitz (Jesenice),

eine Straße niederer Ordnung, die Kolleschowitz (Kolešovice) im Norden, mit Röscha (Řeřichy) im Süden verbindet.

Benachbarte Orte sind: Im Norden Kolleschowitz, nordöstlich Pschilep, östlich Senomat (Senomaty), südostlich

Schönau (Šanov, Schanowa), südlich Röscha (Řeřichy), westlich Schmihof (Smichov).

Östlich von Pschoblik verlief die Sprachgrenze, von 1938 bis 1945 die Protektoratsgrenze. Senomat und Schanowa

waren bereits tschechisch-sprachig.

Parallel zur Staatsstraße 228, dem Verlauf des Mühlbaches folgend, verläuft seit 1897 die Eisenbahnlinie Rakonitz-

Betschau. Sie wurde ursprünglich als durch die Anliegergemeinden finanzierte Privatbahn gebaut, später in die k.-

und k- Österreichisch-Ungarische Staatsbahn überführt.

Die landwirtschaftliche Nutzung der Pschobliker Fluren erfolgt auf sandig bis lehmigem Boden. Günstige klimatische

Bedingungen, die geschützte Lage, die Bodenqualität, und vor allem der Erfahrungsschatz der Hopfenbauern ließen

auch hier den weltbekannten Saazer Hopfen gedeihen, der eine Basis für weltweit hochqualitative Biere, besonders

für das einmalige Pilsener Bier war und ist. Er war ein wesentlicher Faktor für den relativ bescheidenen Wohlstand

der Pschobliker Hopfenbauern, gemessen an den Horosedlern und vor allem den Herrendorfern. Heute (2016 ) wird in

Pschoblik kein Hopfen mehr angebaut. Der Getreideanbau auf den seit der „sozialistischen Kollektivierung der

Landwirtschaft“ nach dem 2. Weltkrieg zu Großflächen zusammengelegten landwirtschaftlichen Nutzflächen ist dominierend.

Die Bearbeitung dieser Flächen erfolgt von einem Landwirtschaftsbetrieb in Woratschen aus. Der Besitzer des ehemaligen

Maierhofes, ein Prager Intellektueller, betreibt „Bio-Landwirtschaft“, einige wenige weitere Bauern nutzen

kleinere Flächen für eine „Individual-Landwirtschaft“.

Bis 1945 gab es in Pschoblik 30 bis 35 mehr oder weniger große Landwirtschaftsbetriebe (nach der Bodenreform von

1928 war die landwirtschaftliche Betriebsgröße auf maximal 30 ha begrenzt worden), die fast ausschließlich vom Ertrag

der Landwirtschaft lebten. Außerdem gab es eine Reihe von Bewohnern, die Landwirtschaft als Nebenerwerb betrieben, deren Haupterwerb ein Handwerk oder Handel war, andere arbeiteten in Rakonitzer Industriebetrieben, oder im Maierhof. Oftmals waren vor allem Frauen als Saisonkräfte bei den ortsansässigen Bauern tätig.

Angebaut wurden alle für diese Gegend üblichen Feldfrüchte, wie alle Getreidearten, Kartoffeln, Rüben, Mohn, Tabak,

Futterpflanzen. Auch gab es große Wiesenflächen und Wald.

Als Nutztiere wurden Pferde, Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe, Geflügel, auch Kaninchen gehalten.

Heute (2016 ) gibt es hier keine kommerzielle Tierzucht mehr.

In einem Artikel (3*) ist nachlesbar, dass das Rakonitzer Becken zum großen Steinkohlengebilde gehört, das sich

vom westlichen Ufer der Moldau bei Welwarn, Mühlhausen bis in den Pilsener Kreis erstreckt. Eine Verbindung zu den

Vorkommen bei Kladno und Buštehrad soll gegeben sein.

Die kohlehöffigen Schichten ziehen sich bis zum Pschileper Berg, nördlich von Pschoblik und Schmihof, im Westen bis

Woratschen, im Norden bis Herrendorf, Horosedl hin.

Bohrungen unterhalb der Beer-Mühle (Malzenmühle) im 19. Jahrhundert ergaben jedoch nur eine Mächtigkeit der

Kohleschicht von etwa 10 cm, sodass ein Abbau unwirtschaftlich war. In Rakonitz hingegen hatte man bis nach dem

2.Weltkrieg Kohle im Untertageabbau gewonnen.

Geschichte

Das Dorf war Jahrhunderte lang gegenüber der „Herrschaft“ im „Maierhof“ lehenspflichtig, nachdem es

nicht mehr zum Stift Tepl gehörte. Mit Aufhebung der Leibeigenschaft 1848 im österreichisch-ungarischen

kaiserlich-königlichen Reich wurde Pschoblik eine Gemeinde im Bezirk Saaz, Gerichtsbezirk Jechnitz, ab

1868 im Bezirk Podersam. Seit 1960 wurde es unter die Kreisverwaltung von Rakonitz gestellt.

Nach 2* soll der Ort „schon vor langer Zeit“ Sitz der Vladiken von Pšovlk gewesen sein. Historiker

nehmen an, dass die Feste mit mehreren Gehöften, bereits in der Mitte des 14. Jahrhunderts im Besitz

der „Vladiken von Pšovlk“ gewesen ist.

Die Ersterwähnung als Eigentum des Stiftes Tepl ist in der Bulle des Papstes Gregor X. im Jahre 1273 nachzulesen

Der Kern der Siedlung war die frühmittelalterliche Burganlage („Feste“), die von einem Wassergraben

(Přikop) umgeben war. Südlich davon befand sich ein kleiner „Rundling“, ein Runddorf, das sich nach der

Entvölkerung und Verwüstung des Dreißigjährigen Krieges durch Deutsche, wahrscheinlich Franken, die durch

den Besitzer im 17./18.Jahrhundert gerufen, besiedelt wurde und sich zum Straßendorf entwickelte.

Weiteres zur geschichtlichen Entwicklung mit häufig wechselnden Besitzern kann dem Artikel

„Gedanken zur „Pschobliker Wasserfeste““ (Heimatbrief Saazerland, März 2008, S. 35/36) entnommen werden.

1846 standen in Pschoblik 52 Häuser mit 357 meist deutschen Einwohnern, 1930 lebten hier 513 Personen, 1932 nur 502, 1945 sogar 520 mit einem Anteil von etwa 20% Tschechen. (4*). Gegen Ende 1944/Anfang 1945 waren in Pschoblik eine Reihe schlesischer Flüchtlinge in den einzelnen Anwesen einquartiert worden, sodass die Einwohnerzahl kurzfristig um mindestens 100 Personen erhöht war. Nicht gezählt (geschätzt 15 bis 20 Personen) sind die in ihrer Nationalität öfter wechselnden Kriegsgefangenen aus Serbien, Belgien, Frankreich, Polen, der Sowjetunion, die in den Landwirtschaftsbetrieben arbeiteten und teils im „Auszughaus beim Maly-Pep“, teils direkt einzeln in den Bauerngehöften untergebracht waren. Nach der Vertreibung der Deutschen betrug die Einwohnerzahl ab 1946 nach Aussagen des verstorben Bürgermeisters Cir wegen starker Fluktuation der aus dem „Kernland der CSR“ zugereisten „Goldgräber“ (auch durch die Tschechen so benannt) und der hier angesiedelten „Svoboda-Soldaten“, die ihre Familien aus Wolhynien (damals Sowjetunion) nachholten, zeitweise zwischen 150 und 200, 2014 sogar 314 Personen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Anwesen den Städtern (z.B. Pragern) derzeit als Sommersitz und Erholungsgrundstück dient Konkret standen im Jahre 2012 in Pschoblik 112 Häuser, wovon 14 als Sommersitz oder Erholungsgrundstücke dienten. Bis dahin waren seit 1945 19 Wohnhäuser abgerissen worden. Dafür gab es aber 6 neu erbaute Einfamilienhäuser. Als „Neubauten des Sozialismus“ hatte die damalige LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) 3 Wohnblocks gegenüber dem „Gloggnhaisl“ errichten lassen. Ergänzend erwähnt sei, dass in Pschoblik nach der Bodenreform im Jahre 1928 durch die Bebauung der Bahnhofstraße 31, im „Unterdorf“ 13 neue Häuser entstanden waren.

Schulwesen

Durch das „Reichsvolksschulgesetz vom 14.05.1896“ wurde in Österreich die allgemeine Schulpflicht von 6 auf 8 Jahre erhöht.

Bis zum 20. März 1878 besuchten die Pschobliker Kinder die, bereits 1792 aufgrund einer Anordnung der

Kaiserin Maria Theresia über die Einführung der Volksschulpflicht in Österreich, auch in Woratschen

gegründete Volksschule. An diesem Tage erfolgte die Eröffnung der Pschobliker Volksschule im Haus Nr. 16.

Wegen wachsender Schülerzahlen wurde ein neues Schulgebäude errichtet und am 22. Mai 1881 eingeweiht. Am 1.

Januar 1883 wurde die Schule um eine 2. Klasse erweitert.

Anfangs wechselten die Lehrer häufig. Franz Orglmeister hingegen, der sowohl meine Großeltern, als auch meinen

Vater unterrichtet hatte, war über 40 Jahre ein beliebter Lehrer in Pschoblik. Von den weiteren nachfolgenden

Lehrern ging Otto Hildwein als Erbauer der sogenannten „Kucherl-Fabrik“, der Schuhcreme- und späteren Likörfabrik

und seiner danebenliegenden Villa an der Bahnhofstraße in die Geschichte von Pschoblik ein. Er musste beide Gebäude

verkaufen, seine Villa wurde als tschechische Volksschule ausgebaut und nach 1938 als deutscher Kindergarten sowie

als Gemeindeamt genutzt.

Nach dem 2. Weltkrieg war das Gebäude bis zur Gründung der Zentralschule in Senomat wieder tschechische Schule.

Wegen sinkender deutscher Schülerzahlen (insgesamt 44) wurden im Schuljahr 1925/26 beiden Klassen zusammengelegt.

Die sinkende deutsche Schülerzahl könnte auch mit der Eröffnung der tschechischen Volksschule in Zusammenhang stehen.

Der letzte deutsche Oberlehrer, der uns in der einklassigen Achtklassenschule unterrichtete, war bis Mai 1945 Gustav

Klimm, der von den Tschechen schwer misshandelt, eingesperrt war und kurze Zeit nach seiner Entlassung nach Deutschland

verstarb.

Unsere alte deutsche Volksschule gegenüber der Marienstatue war nach dem 2.Weltkrieg zunächst Sammellager für die aus

ihren Anwesen vertriebenen Deutschen, bis sie in das „Abschublager“ (Odsun-tabor) im ehemaligen Hotel Worschek in

Jechnitz abtransportiert wurden. Heute ist sie, weiterhin als Eigentum der Gemeinde Pschoblik, restauriert und

umgebaut als Mietshaus mit wahrscheinlich 3 oder 4 Wohnungen.

Die meisten Söhne, später auch teilweise Töchter, mittlerer und größerer Bauern besuchten

auch die „Bürgerschule“ (Mittelschule)die in Kolleschowitz, später auch in Jechnitz

Besonders befähigte Schüler, wurden zum Besuch eines Gymnasiums nach Prag geschickt.

Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen in Pschoblik

Liest man in alten Unterlagen nach, gab es bis zum Ende des 19.Jahrhunderts in Pschoblik kaum tschechische

Hausbesitzer. Dass sich manche Bewohner tschechischer Herkunft „eingedeutscht“ haben mögen, kann an einigen

Familiennamen erkannt werden.

Mein Name Tscherner ist gewiss von „ černi “ = „schwarz“ abgeleitet. Weiterhin gab es die Namen Skrdlant,

Lawitschka (Bänklein), Rziha, Pluharsch., Pokorny, Kinkal, Plaschka, Mally (klein), Jilka,....

Sie alle verstanden sich als Deutsche, speziell als Bewohner Böhmens...

Bis zum ersten Weltkrieg gab es keine wesentlichen Spannungen zwischen den Nationalitäten, denn sie waren ja

alle Bürger von „k. und k. Österreich-Ungarn“.

So gingen vor allem in der Generation meiner Großeltern die Söhne größerer Bauern oder Gewerbetreibender zu

Partnern für ein Jahr „ins Beemascha“, umgekehrt die tschechischen Söhne ins Deutsche meist für ein Jahr

„auf Tausch“. Sie waren in dieser Zeit „an Sohnes statt“ in die jeweilige Familie integriert, lernten die

Sprache, Sitten, Gebräuche, auch Denkweisen kennen. Diese Verbindung erlebte ich noch als kleiner Junge,

wenn uns „da beemascha Wenz“ (česky Vaclav) anlässlich irgendwelcher Erledigungen in Pschoblik kurz besuchte.

War es um die Mittagszeit, lud er sich ungefragt zum Mittagessen ein. Er fühlte sich ja zu Hause!

Auch gab es sogenannte „Mischehen“ deren Partner unterschiedlicher Nationalität angehörten. So war meine aus

Luschna bei Rakonitz stammende Urgroßmutter („ale Muuma“) Tschechin. Ihre Kinder fühlten sich jedoch als

Deutsche, wenn auch ihre Muttersprache im eigentlichen Sinn des Wortes tschechisch war.

Weitere, mir noch in Erinnerung gebliebene „Mischehen“ waren die des Cousins meines Vaters, des „Hiemer-Tontsch“,

und die der Jilka’s.

Nach der Gründung der ČSR im Jahre 1918, infolge des Ausgangs des 1.Weltkrieges, war es Ziel der Politik, die

sudetendeutschen Gebiete absolut zu „integrieren“. Die meisten sudetendeutschen Staatsbediensteten wurden durch

Tschechen ausgetauscht. Die Bodenreform von 1926/28 enteignete Großgrundbesitzer - es waren zumeist Deutsche -

bis auf etwa 30 ha mit dem Ziel, das so freiwerdende Land vor allem Tschechen, bevorzugt den „Legionaři “ bei

äußerst günstigsten Kreditbedingungen zur Ansiedlung bereitzustellen.

In Pschoblik wurde der Meierhof gedrittelt: jeweils ein Drittel erwarben zwei Tschechen. Ein Drittel wurde

vorwiegend an tschechische Siedler abgegeben, wodurch die Pschobliker Bahnhofstraße bebaut wurde.

Somit war die Basis für eine tschechische Schule in Pschoblik gelegt, die eingerichtet wurde, wenn mindestens

sieben tschechische Schüler am Ort waren.

Nun traten „echte“ tschechische Namen in der Einwohnerliste auf: Prochaska, Zaspal, Křižek, Yakan, Pospeschil,

Peruth, Hamous, Schorsak ... Es gab aber auch Tschechen mit deutschem Namen, wie Friedl.

Besonderen Widerwillen erzeugte auch die Art der „Werbung“ der Tschechen mit Kleidungsgeschenken zu Weihnachten

oder zum Schuljahresbeginn bei den Deutschen. In tschechischen Unternehmen von Rakonitz arbeitende Pschobliker

wurden u.a. mit Zuwendungen und „gutem Zureden“ veranlasst, ihre Kinder in die tschechische Schule zu schicken.

Durch diese Aktionen fühlten sich die Deutschen benachteiligt.

Die deutschen Bauern starteten daraufhin eine „Gegenaktion“, indem sie Ähnliches für diese Kinder beim Besuch der

deutschen Volksschule finanzierten. So entstanden immer wieder mehr oder weniger offenkundig werdende Spannungen.

Am 8. Mai 1945, der offiziellen Kapitulation Deutschlands, kamen die sogenannten Partisanen ins Dorf – es waren

Jugendliche, betrunkene Schlägertrupps - und verprügelten die meisten Deutschen. Auch unserem Vater schlugen sie die

Schädeldecke ein.

Eine ganze Reihe von Männern wurden, erneut verprügelt, zum „Narodny vybor“ (Gemeindeamt) und von dort in das

Rakonitzer Gefängnis gebracht, wo sie weiterhin misshandelt wurden. Von hier wurden sie für körperlich schwere

Arbeiten an Rakonitzer Betriebe „ausgeliehen“, um z. B. Überlandtransporte konfiszierter wertvoller Möbel ins

Tschechische zu ermöglichen.

Am 9. Mai 1945 kamen die „Russen“. Zwar ließen nun die Gräueltaten der Tschechen etwas nach, dafür waren aber

die Vergewaltigungen von Frauen das große Problem.

Bald folgten die sogenannten „Einnehmer“, tschechische „Goldgräber“, die sich als „pan správce“ (Herr Verwalter)

ansprechen ließen und nun die Herren der Anwesen waren. Für sie hatten die, mit weißer Armbinde gekennzeichneten,

durch die Benesch-Dekrete enteigneten, rechtlosen Deutschen ohne Entlohnung zu arbeiten. Vorrechte bei der Aneignung

von Anwesen besaßen die Svoboda-Soldaten. Es waren Wolhynien-Tschechen, die unter General Svoboda mit der Roten

Armee gegen die Deutschen gekämpft hatten.

Nicht mehr Arbeitsfähige wurden, wie bereits erwähnt, in das Pschobliker Evakuierungslager in der deutschen

Volksschule interniert, bevor sie in das Sammellager im Hotel Worschek in Jechnitz zum Abtransport nach

Deutschland kamen.

Pschobliker „Sehenswürdigkeiten“

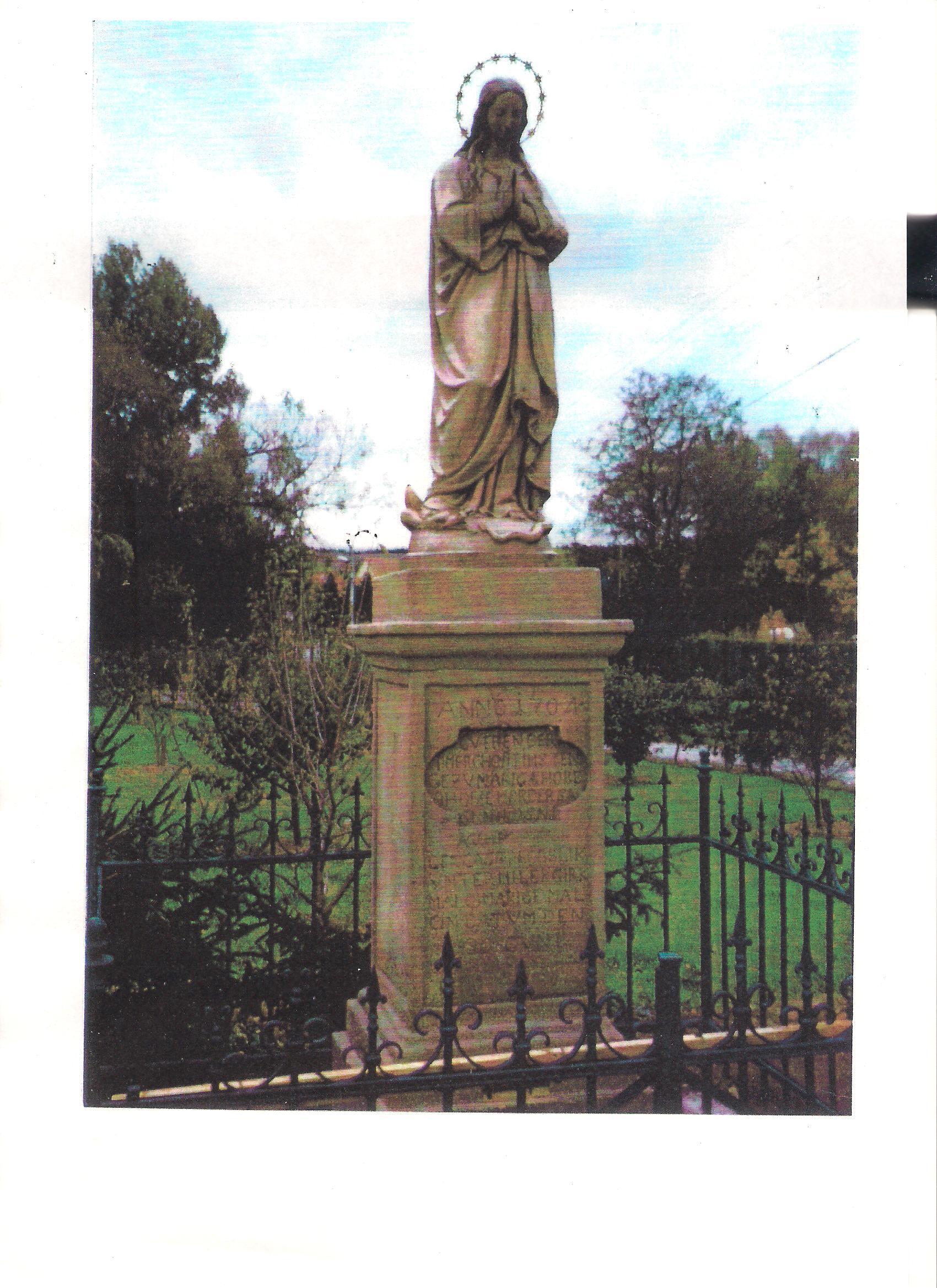

„Pschobliker Muttergottes“

Die ehrenwerteste Sehenswürdigkeit Pschobliks ist die 130 cm hohe Marienstatue, genannt

„Pschobliker Muttergottes“, obwohl sie eigentlich die Jungfrau Maria, die „Immaculata“

(lateinisch „die Makellose“), darstellt. Die Schlange mit dem Apfel im Maul, als Symbol

des Teufels und Verführers von Adam und Eva im Paradies, zertretend, auf dem Halbmond in

andächtiger Haltung mit lieblichem, in Andacht gefasstem Antlitz, von Sternen umkränzt

stehend, strahlt sie als Himmelskönigin Verinnerlichung und Würde aus.

Sie wurde von einem unbekannten Künstler in der Schamottefabrik Rakonitz aus Terracotta

gefertigt, wahrscheinlich im Zeitraum 1850 und 1870. Sie steht auf einer 140 cm hohen

Sandstein-Stele, die wahrscheinlich im 18.Jahrhundert für eine andere Sandstein-Statue

gefertigt wurde. Die eingemeißelte Inschrift in Alt-Hochdeutsch weist auf das Niederbrennen

Pschobliks durch den Müller Georg aus Senomat im Jahre 1593 hin. Mit dieser Statue sollte

gewiss dieses Ereignisses gedacht werden.

Gestiftet wurde die ursprüngliche Statue durch den „Malzenmüller“ (Der Name der Mühle rührt

von einem ehemaligen Besitzer „Malz“ her.) Diese Figur war wahrscheinlich durch Witterungseinflüsse so

beschädigt worden, dass man sie durch die heutige Terracotta-Statue ersetzt hatte.

Auch an ihr hatte der „Zahn der Zeit genagt“, sodass wir, die ehemaligen deutschen Bewohner, ihre

Restaurierung mit dem damaligen Bürgermeister Ludvik Cir veranlasst und im wesentlichen finanziert haben.

Daran erinnert ein kleines Schild am Fuße der Stele mit der deutschen und tschechischen Aufschrift:

„Zum Gedenken an die hier lebenden Tschechen und die bis 1946 hier lebenden Deutschen, restauriert 2006.“

Seit der feierlichen Weihe durch Pfarrer Vaclav Kružik aus Petrovice wurde der Brauch wieder

aufgegriffen ein Dorffest, das „Pschobliker Fest“ zu feiern. Unter den Deutschen wurde dieses

Fest immer anlässlich von „Maria Namen“ (Sonntag nach dem 2. Juli) begangen. Nun findet es auf

unsere Anregung hin alle fünf Jahre statt. Damit soll an die Ersterwähnung von „Psevlichi“ in

der Bulle des Papstes Gregor X. im Jahre 1273 erinnert werden.

Unna „Gloggnhaisl“ – Unser Glockenhäusel - Feuerwehrhaus

Gemäß Ortschronik wurde der Feuerwehrverein 1886 mit 18 jungen Männern gegründet:

„1919 baute die Gemeinde einen neuen Feuerspritzenschuppen mit aufgesetztem Glockentürmchen mit einem

Kostenaufwande von 959 Kronen“. Die Pschobliker nannten ihn „s Gloggnhaisl“.

Die Glocke war während des 2.Weltkrieges konfisziert, aber laut Alma Starrach zum Kriegsende wieder

zurückgekommen aber nicht installiert. worden. Viele Jahre hing anstelle der Glocke eine

Plaste-Atrappe im Turm. Bürgermeister Cir ließ nach der Wende (1989), diese Attrappe durch

eine neu gegossene, funktionsfähige Glocke ersetzen.

In der Turmnische befand sich eine Marienfigur, die aber in der Nachkriegszeit verschwunden ist.

Der leider schon verstorbene „Pan starosta“ (Bürgermeister) Ludvik Cir ließ die Turmnische restaurieren,

eine Christusfigur sowie eine Tafel mit der tschechischen Aufschrift aus dem Lukas-Evangelium „So, wie Du

erwartest, dass man Dir begegnet, begegne auch dem Anderen“ hineinstellen. Die Nische ist durch ein von

Herrn Cir selbst gefertigtes Kunstschmiedegitter geschützt.

Auf dem Platz vor dem „Gloggnhaisl“ fand alljährlich die Feldmesse zum „Pschobliker Fest“ (siehe oben!)

und anderen Festen statt.

Die eine Hälfte des Gebäudes war Feuerwehrhaus, die andere diente zur Zeit des „Hobbnpflogga“ als Lager-,

Verwiege- und Plombierungshalle für den in vernähten „Hobbnzichn“ verpackten Hopfen vor dem Abtransport zu den

Saazer Hopfenhändlern.

(Siehe auch „Heimatbrief Saazerland“ (HBS) August/September 2014, Seite 40).

Als gegen Kriegsende die unendlichen Flüchtlingstrecks mit ihren unterschiedlichsten Fahrzeugen aus

Schlesien und dem Balkan durch Pschoblik westwärts zogen, wurde im Gloggnhaisl durch die Pschobliker

den ganzen Tag über in provisorisch aufgestellten Kesseln Eintopf und Kaffee gekocht und an die Flüchtlinge

kostenlos ausgegeben.

Unna „Griechadengmool“ – Unser Kriegerdenkmal

Es steht gegenüber vom „Gloggnhaisl“ im Terrain eines der schon vor dem 1. Weltkrieg zugeschütteten,

die Orts-Durchgangsstraße rechts und links begleitenden 3 oder 4 Teiche.

Nachdem man jahrelang dafür Geld gesammelt hatte, konnte es am 22. Juni 1930 feierlich im Rahmen

einer Feldmesse eingeweiht werden.

Es sollte eine Würdigung für die 13 Pschobliker Männer sein, die im 1.Weltkrieg gefallenen waren,

damals 3 % der Einwohner.

Aus blauem Granit wurde es gefertigt und auf dem zweistufigen Untersockel ruht der Quader, den an

2 Seiten je ein „Eisernes Kreuz“ zierte. In die Vorderseite war die Inschrift eingemeißelt:

„Euch Helden der Heimat 1914-1918“.

Die darauf ruhenden Säulen trugen einen granitenen Ehrenkranz, den ein überdimensionaler Stahlhelm krönte.

Auf dem Sockel waren Steintafeln an die Säulen gelehnt, auf denen symbolische Kanonenkugeln lagen. Eine

frontale Tafel trug die Namen der Gefallenen.

Umgeben war das Denkmal von einem hüfthohen Holzzaun.

Der im 2. Weltkrieg Gefallenen 27 Pschobliker (über 5% der damaligen Einwohner) wurde mit Holztafeln gedacht,

die innerhalb des Zaunes aufgestellt waren.

Bereits wenige Wochen nach dem Kriegsende 1945 wurden auf Weisung des „Narodny Vybor“ der Stahlhelm, die eisernen

Kreuze und die Inschriften entfernt.

Als wir 1965 Pschoblik erstmals nach der Vertreibung besuchten, war es noch in diesem Zustand.

1985, aus der ČSR war inzwischen die ČSSR, die „Tschechoslowakische Sozialistische Republik“, geworden, standen

nur noch der untere Quader, auf den eine Betonschale mit Blumenbepflanzung aufgesetzt war.

Nach der „Samtenen Revolution“ 1989 hatte Bürgermeister Ludvik Cir das Oberteil des Denkmals und den Ehrenkranz

restaurieren und wieder aufstellen lassen.

An der Vorderseite des Denkmals ist eine schwarze Tafel mit der vergoldeten Aufschrift: „Pamatice vsech obeti

valek“ (Zum Gedenken an alle Kriegsopfer) angebracht.

Nach der Erneuerung der Straßenbeleuchtung, etwa 2006, werden Marienstatue, Gloggnhaisl und Griechadengmool

nachts angestrahlt.

Vergessene Gedenksteine

Statue des Heiligen Nepomuk

Der „Brückenheilige“ soll an einer nicht mehr existierenden steinernen Brücke

über den Mühlbach zur Beermühle gestanden haben. Nach Aussagen meiner Vorfahren

soll sie, sehr stark beschädigt, im Wäldchen südlich der Straße Pschoblik-Senomat,

westlich des Forsthauses vor der Zufahrt zur ehemaligen Beermühle liegen.

„Weechkobellala“

In Erinnerung ist mir noch „s Weechkobellal“ (Wegekapellchen) südlich der Straße Schmihof –Pschoblik

in Höhe des ehemaligen Tscherner-Mühlteiches. Es war gemauert, hatte ein V-förmiges Dach aus Ziegelsteinen

und eine kleine Nische, in der sich ein Marienbild befand. Es wurde gepflegt, mit Blumen versorgt und war weiß angestrichen.

Ein weiteres soll an der Straße „geecha Reescha“ am Pschobliker Ortsausgang bis zum Ausbau der

Verbindungsstraße Röscha-Kolleschowitz gestanden haben. Es wurde Opfer des Straßenbaus durch eine

Prager Firma in den 1920iger Jahren. Gemäß Ortschronik war Pschoblik zugesagt worden, nach Beendigung

des Straßenbaus ein neues Kapellchen zu errichten. Diese Zusage wurde nie eingelöst.

Wege- und Feldkreuze

Sie waren meist aufgrund eines Unfalles oder Unglückes errichtet worden; oftmals wenn an dieser Stelle

eine Person durch Blitzschlag zu Tode kam.

So stand das „Weiße Kreuz“ nördlich der Straße nach Schmihof, ein weiteres am Ortsausgang von Pschoblik

Richtung Senomat, wo die vorösterlichen „Schnorra“ ihren „Schnorrgong dorchs Dorf“ begannen oder beendeten,

wie am westlichen Ende am „Weechkobellal“.

Das Peinl- und Kreisl-Haus

Beide Häuser wiesen einen zur Straße gewandten Giebel auf und gehörten wahrscheinlich einst zu

einem einzigen Anwesen. Es wird vermutet, da besonders unter dem Kreisel-Gasthaus (Haus Nr. 1)

ausgedehnte Kelleranlagen waren, dass diese Anwesen möglicherweise als Lagergehöft für das Stift

Tepl dienten. Bei Abrissarbeiten fand man in Gefäßresten Weinstein, ein Beweis für die einstige

Lagerung von Wein. Auch der Flurname „Weinberg“ lässt auf früheren Weinanbau schließen. Pschoblik

gehörte ursprünglich zu diesem Stift.

Leider ist das baufällige Kreisel-Gasthaus 1977 durch den neuen Eigentümer Herrn Richard Schröder

abgerissen und ein neues Einfamilienhaus (Haus Nr. 133) errichtet worden.

Der Instandhaltungszustand des Peinl-Hauses (Haus Nr. 71) lässt befürchten, dass ihm ein ähnliches

Schicksal wie der Haus Nr. 1 droht.

Das Trachter-Haus

Ein komplettes Holz-Blockhaus, wie man es nur noch selten sehen kann, kam nach Entfernung des Außenputzes

am Trachter-Haus (Nr. 5) zum Vorschein. Meines Wissens wird es derzeit als Wochenendhaus genutzt.

Derartige Häuser, innen wie außen verputzte, aus dicken Holzbalken gefügt, gab es im alten Pschoblik

mehrere, z.B. das Tscherner-Josef-Wohnhaus (Nr. 26), das Berger-Schuster-Haus

(Nr. 27) und andere, die aber bereits abgerissen sind.

Fundamentreste der ehemaligen „Feste Psevlichi“

Auf dem Gelände des ehemaligen „Maijahuufs“ (Maierhof) befindet sich im „Huufteich Pschikop“

(tschechisch = Graben) eine kleine Insel, auf der nach Unterlagen des Rakonitzer Museums eine

Feste mit Umfassungsmauer und Bergfried stand. Im Dreißigjährigen Krieg teilweise zerstört, wieder

aufgebaut, durch durchziehende Heere mehrfach geplündert, verfiel sie nach Übergabe an die Černinsche

Herrschaft, da diese ihren Sitz in Petersburg gewählt hatte. Die Wirtschaftsgebäude außerhalb der Feste

wurden weiter als Maierhof genutzt.

Heute gibt es anstelle der ehemaligen Zugbrücke eine feste Landverbindung und auf der Insel war zur Zeit

meiner Kindheit der Hühnerstall des Maierhofes.

Das gesamte Gelände befindet sich im Privatbesitz eines Ökobauern.

Sitten und Bräuche

Osterbräuche

Verschiedene Osterbräuche erfreuten sich besonderer Beliebtheit.

Schnoann (Schnorren)

Wenn vor vom Gründonnerstag-Abend bis zur Osternacht „die Glocken nach Rom geflogen“ waren und daher

das Früh-, Mittags- und Abendläuten ausfiel, waren die Buben mit „Globbarran“ und „Roodschn“ -Händ- oder

Rowwea- (Schubkarre) ausgerüstet, gefragt.

Man traf sich wechselweise am „Weechkobellal“ oberhalb des Dorfes, roodschte bis zur Marienstatue und am

Wegkreuz unterhalb des Dorfes. Die nächste Tour verlief entgegengesetzt. Bei jedem Halt wurde gebetet.

Die größeren Buben hatten „Globbarra“ und „Händroodschn“, die kleinen „Roodschnrowweann“.

Osterwasserschöpfen

Osterwasser am frühen Ostermorgen aus dem Bach zu schöpfen ohne vorher und auf dem Heimweg jemandem zu

begegnen und ein Wort zu sprechen, sich zumindest damit sich das Gesicht zu waschen, war ein Brauch,

der vor allem von den jugendlichen Mädchen praktiziert wurde. Somit sollte die Schönheit der Mädchen

vergrößert werden oder zumindest erhalten bleiben.

Mit dem Osterwasser wurden aber auch Obstbäume und –sträucher bespritzt, um gute Erträge zu bewirken.

Eierpeitschen

Die Buben gingen mit den aus Weidenruten geflochtenen, mit bunten Bändern verzierten Eierpeitschen am

Ostertag meist in Gruppen „hausieren“. Dabei wurde mit der „Aijabeitsch“ (Eierpeitsche) gegen die Haustür

geklopft und folgender Spruch aufgesagt:

„Guddn Moagn imma roods Aai, iss s Tscheggl dabai? Wenn’s Hieel nedd gleggd hod, gäbbds mass middn sommsdn

Aai!“ (Guten Morgen um ein rotes Ei, ist das Scheckige dabei, wenn das Huhn nicht gelegt hat, gebt es mir mitsamt dem Ei)

oder frecher:

„Aaja raus, Aaja raus, sinnsd peidschn ma enngarra Maala aus!“ (Eier raus, Eier raus, sonst peitschen wir

Eure Mädchen aus)

Jeder der Buben bekam ein 10-Pfennig-Stück oder ein gefärbtes Ei, auch wurden „Zuggalla“ (Süßigkeiten)

übergeben. Auf dem Nachhauseweg wurden innerhalb der Gruppe die so gewonnenen Schätze verglichen. Jeder

wollte das meiste in seinen „Gabbsn“ (Taschen) oder in „sann Kärwl“ (seinem Körbchen) haben.

Weihnachten

Wie in vielen Gegenden Deutschlands kam zu uns auch der Nikolaus am Nikolausabend, manchmal sogar mit dem

Krampus, seinem kettenrasselnden Helfer, nachdem er sich draußen klingelnd und polternd angekündigt hatte.

Gestreng fragte er uns nach unseren guten Taten, aber vor allem nach den Missetaten, die er natürlich genau kannte

und verabreichte uns, nachdem wir ein Gedichtchen aufgesagt und versichert hatten, in Zukunft nur noch artig sein zu

wollen, „Zuggazeich“, Äpfel und Nüsse, aber meist auch eine Rute und eine Kohle. Dann stapfte er wieder davon.

Besonders am 24.12. wurde bis zum Eintritt der Dunkelheit gefastet. Das Abendessen bestand aus gebratenem Karpfen mit

Kartoffelsalat.

Vor dem Abendessen wurde für alle Verstorbenen, für alle Verwandten und vor allem für die im Krieg befindlichen

Verwandten, die Kranken und für viele schwere Anliegen gebetet.

Auch war es Brauch, dass der Striezel, ein geflochtener Stollen, angeschnitten und Weihnachtslieder wie „Stille Nacht,

heilige Nacht“, ,, Ihr Kinderlein kommet“ gesungen wurde. Das Christkindl kam erst am ersten Weihnachtsfeiertag früh

schon vor dem Aufstehen.

In der Wohnküche stand schon ein Weihnachtsbaum mit brennenden Wachskerzen, Glaskugeln, einer Glasspitze, Lametta und

anderem Schmuck.

Vor Mitternacht ging Vater zu den Tieren im Stall, füllte ihre Raufen auf und gab jedem ein Stück Brot oder ein Stück

Stollen, damit sie am Heiligen Abend nicht schlafen, sondern mit den Menschen wach waren und ihnen so die Besonderheit

des Tages bewusst werde.

Jedlitschka-Großvater erzählte mir, dass er in der Heiligen Nacht beim Verfüttern der Leckereien gesagt habe „Ich tue

Euch zu Wissen, dass Christus der Herr heute geboren ist“.

Ein schöner Brauch!

Für uns Kinder waren natürlich die Geschenke unter dem Christbaum das Interessanteste.

Mitunter ging man zur Mitternachtsmette nach Woratschen in die Kirche, ansonsten wurde am ersten Weihnachtsfeiertag

die Heiligen Messe besucht.

Fronleichnam-Prozession /Palmenweihe am Palmsonntag

Zur Fronleichnam-Prozession, die auch für die Pschobliker in Woratschen an den einzelnen geschmückten Altären

im Dorf stattfand, nahm man von den am Prozessionsweg aufgestellten Birkenbäumchen ein geweihtes Ästchen mit.

Zu einem kleinen Kränzchen gewunden, wurde es der Christus-Figur am Kreuz in der meist relativ großen Wohnküche

umgehängt; so gelangte der Segen der Prozession ins Haus.

Auch die am Palmsonntag gesegneten „Maitschala“ (Maikätzchen) wurden mit nach Hause genommen und auf jedem

Flurstück in den Boden gesteckt, um auch hier den Segen für das Gedeihen der Früchte zu erwirken.

Wallfahrten

Jährlich wurde in der Zeit vor der Ernte eine Wallfahrt mit der Bitte um eine gute Ernte zum Plawetsch gemacht.

Dazu fand sich eine Gruppe mit einem Vorbeter zusammen, um im Wechselgebet bis zum Kapellchen „Maria Alltätig“,

in einer wunderbaren Umgebung, zu pilgern und dort mit den Pilgern der umliegenden Orte, gemeinsam mit dem

Woratschener Pfarrer Weigel eine Feldmesse zu feiern. Für mich, damals ein kleiner Junge, blieb vor allem

die anschließend gekaufte, mit einem Strohhalm getrunkene Limonade in unauslöschlicher Erinnerung!

Unna Tschowligga Fest – Unna Kerwa

Im bäuerlich geprägten Umfeld war das Leben vor allem durch die Jahreszeit bestimmt.

Während der Vegetations-Ruhe nach Abschluss der Ernte, vor allem im Winter vergnügte

man sich und feierte Feste. Dazu gehörten außer den kirchlichen Feiern die gesellschaftlichen

Ereignisse wie der Bauernball, der Feuerwehrball, der „Maschgara“ (Maskenball, Fasching) und

natürlich meist im Januar die individuellen „Schlochtfest“ (Schlachtfeste). Auch fanden die

meisten Hochzeiten in diesem Zeitraum statt.

Aber auch die „Kerwa“, das Kirchweihfest, wurde meist in einer Zeit gefeiert, die nicht

durch Frühjahrsbestellung oder Erntestress belastet war. Das „Tschowligga Fest“ zu Mariä

Heimsuchung (2.Juli), wurde am 1. Sonntag im Juli gefeiert und lag damit in der Zeit, in

der man ohnehin auf die Ernte wartete. Da Pschoblik keine eigene Kirche sondern

nur „a Gloggnhaisl“ hatte, gehörte es zum Woratschener Pfarrsprengel und

hätte eigentlich das Woratschener Kirchweihfest mitfeiern müssen.Dennoch wurde das „Tschowligga Fest“ feierlich begangen.

Am westlichen Ortseingang etwa in Höhe des Peinl’schen Anwesens wurde

der Herr Pfarrer mit Blasmusik, den weiß gekleideten Erstkommunikantinnen

und den Erstkommunikanten im „Gwandl“, der Feuerwehr, dem Gesangverein und

den Pschobliker Amtsträgern feierlich empfangen und zum Festplatz am „Gloggnhaisl“

begleitet. Zuvor hatte er das Messgewand angelegt. Dort wurde am vorbereiteten Altar

eine feierliche Feldmesse unter freiem Himmel bei Mitwirkung des Gesangvereins und des

größten Teils der Einwohner und der Gäste zelebriert.

Danach verteilten sich die Gäste auf die Gastgeber-Häuser, wo sie ein vorzügliches Festmahl erwartete.

Alles, was Küche und Keller zu bieten hatte, wurde aufgeboten. Das Mittagessen mit Vorsuppe, Hauptgericht

und Nachtisch war vorzüglich und reichlich. Die Kinder konnten danach zum „Ringelspiel“

gehen. Zur Kinderbelustigung war eine Schaukel und ein handbetriebenes Kinderkarrussell

auf dem Festplatz neben dem Kriegerdenkmal aufgestellt. Nun hatten die Erwachsenen ausreichend

Zeit, mit der zum Fest erschienen „Freidschoft“ (Verwandte und Freunde) über Neuigkeiten und

gemeinsame Erinnerungen zu reden, konnten herzlich über manche „Narreteien“ lachen oder nachdenklich zuhören.

Zum „Watschina“ (tschechisch: svačina = Jause), wie bei uns das „Kaffetrinken“ genannt wurde, durften natürlich

die „Kerwakiechala“, die auch heute noch in der Tschechei als „Koláčy “ (Kolo = Rad) gekauft werden können,

nicht fehlen. Die gekauften schmecken zwar recht gut, aber in meiner Erinnerung waren unsere „Kerwakiechala“ die Besten! –

Neigte sich das Fest dem Ende, wurde den Gästen ein ordentliches „Prowendl“ (von Proviant abgeleitet) meist

in ein Geschirrtuch als Gruß vom „Tschowligga Fest“ eingepackt, damit die „Dahammbliewana“ auch etwas

vom Fest hatten. Gern erinnere ich mich der häuslichen Fest-Vorbereitungen, besonders, wenn der

Teig der 100 und mehr „Kerwakiechala“ mit einem Pilz-ähnlichen „Stempel“ geformt und mit der

unvergleichlich-köstlichen „Schmia“ belegt wurde. Nicht nur „siesa Kees mit Rosingn“ (süßer Quark mit Rosinen),

„siesa Moo“ (süßer Mohn), sondern auch „Zwetschga“- oder „Bäann- Boweel“ (Zwetschgen- oder Birnenmus) waren

für den naschhaften Helfer verführerisch. Meist waren diese im Backofen gebackenen Juwelen auch noch mit Sträußel,

dieser mit zerlassener Butter gekrönt.

Leider sind mit unserer Vertreibung die meisten, besonders die religiös verwurzelten Traditionen, verlorengegangen.

Um so mehr überrascht waren wir deutschen Pschobliker, als uns der damalige Bürgermeister von Pšovlky,

Ludvik Cir, zum Pschobliker Fest, das wir, die ihm anlässlich der Einweihungsfeier unserer restaurierten

„Muttergottes von Pschoblik“ schmackhaft gemacht hatten, im Juli 2008 „anlässlich des 735. Jahrestages der

Ersterwähnung von „Psevlichi““ einlud.

Obwohl der damalige Wiederbegründer dieser Tradition verstorben ist, führt sie der neue Bürgermeister Čech

alle 5 Jahre als Gründungsfeier unseres Geburtsortes weiter. Dankenswerterweise wurden wir Pschobliker

Deutsche bisher immer als Ehrengäste in tschechischer und deutscher Sprache begrüßt.

Hoffen wir, dass wir noch recht lange dieses ehemalige „Pschobliker Fest“, dem ein neuer

Inhalt gegeben wurde, mitfeiern können!

Quellenangabe: Archiv J. Tscherner 2016

Schlachtfest

In jedem Bauernhaus und auch in vielen anderen Haushalten wurden Schweine zum Schlachten gefüttert. Die Bauern

hatten während des Krieges in Abhängigkeit von der Größe der Ackerfläche Schweine, Milch, Feldfrüchte und

anderes abzuliefern.

Das Schlachten musste genehmigt werden. In unserem Haushalt wurden meist ein großes Schwein offiziell und ein

kleineres „schwarz“ geschlachtet.

Das Schlachten war ein echtes Fest, weil sich hierzu meist Verwandte und gute Bekannte („di Fraidschoffd“) als

Helfer mit einfanden, denn das Fleisch wurde in der Regel am Schlachttag verarbeitet.

Geschlachtet wurde im Winter Anfang Januar. Die Winter waren damals noch sehr kalt und schneereich. Der

Schlachttag begann sehr früh. Da Pschoblik noch keinen Elektrizitätsanschluss hatte, wurde mit

Petroleumlampen beleuchtet, im Freien mit „Sturmlaternen“. Als Junge durfte ich das Blut, mit

Salz versetzt, rühren, damit es nicht gerinnt und nicht klumpt. Dann wurde das Schwein im

Waschtrog mit Pech in kochend heißem Wasser unter Verwendung von Ketten gereinigt, an den

Hinterläufen aufgehängt und ausgeschlachtet. Das zum Selchen (Räuchern) vorgesehene Fleisch wurde zerlegt,

weiteres zum „Doarchlaijan“ (durch den Fleichwolf zerkleinern) vorgesehen, die Därme für die Wurstzubereitung

„geputzt“, das „Kesselfleisch“ mit dem zerlegten Schweinekopf gekocht, die Wurstmasse geknetet und gewürzt, der

Speck zum „Auslassen“ vorbereitet und Fleisch, Wurst, fertiger Braten „eigrext“ (eingeweckt). Es waren sehr

arbeitsreiche ein bis zwei Tage, die vieler helfender Hände bedurften.

Unser Schlachter war immer Onkel Rudl aus Wedl, ein gelernter Fleischer, der auch einige Jahre in Prager

Fleischereien gearbeitet hatte. Dazu halfen beide Großväter und vor allem Tanten mit. Die Onkel waren alle als

Soldaten im Krieg.

Besonders schmeckte mir „s Gschdondana“ (Sülze) oder frische Speckwurst mit Essig und Zwiebel, auch Kesselfleich.

Vom Kesselfleich waren die schmackhaftesten Happen Stücke von den Wangen oder vom Rüssel. Dabei wurden allerlei

Späße gemacht, Witze erzählt, viel gelacht und auch mancher „Verdauungsschnaps“ getrunken. Es war ein echtes Fest!

Am Nachmittag bestand meine Aufgabe im „Ausdroogn“ (Austragen) von „Woaschdsubb“ (Wurstsuppe) mit Kesselfleisch

und Wurst an die Erntehelfer im „Schdizzl“ (Milchkanne), sowie an den Herrn Oberlehrer.

Bälle

Während des Krieges fanden sie nicht statt, sodass ich sie nur aus Berichten der Eltern und Großeltern kenne.

Diese Bälle fanden in der Winterszeit, im Jänner/Feber, der dunklen Jahreszeit, in der die schwere Landarbeit

im wesentlichen ruhte, im Saal des Köppl-Gasthauses statt

Ein beliebter Ball war der „Maschgarra“, der Faschingsball. Dabei wurden die schönsten Masken prämiiert und

viel Unsinn getrieben.

Auch der Bauernball hatte sich großer Beliebtheit erfreut.

Federnschleißen

In der kalten Winterszeit fanden sich abends nach getaner Arbeit in Haus und Stall befreundete Frauen oder

auch Nachbarinnen zum Federschleißen zusammen. Dabei wurden für uns Kinder hochinteressante Dinge erzählt und

dazu „russischa Dee“ (schwarzer Tee) getrunken, „Schbätzla“ (ähnlich Pfannkuchen, aber in rechteckig geschnitten

und in Schmalz gebacken) verzehrt, auch Operettenmusik, sowie Volkslieder vom Grammophon gehört und mitgesungen.

Die Themen behandelten den üblichen Dorfklatsch, Sorgen um die im Krieg befindlichen Soldaten, aber auch

Geschichten aus der Vergangenheit, Prophezeiungen und Sagen. Da unsere Kinderbetten in der großen Wohnküche

standen, hörten wir mit, bis wir wegdämmerten und meist das Ende des Schleißens nicht mehr mitbekamen.

Höhepunkt war am letzten Abend das Auffinden des „Feedamännls“ im letzten Haufen zu schleißender Federn.

Dann gab es „Dee midd Ruum“.

Hobbnpflogga

Die Hopfenernte war in unserem Hopfenanbau-Dorf ein Höhepunkt im Dorfleben.

Saisonarbeiter, meist junge Männer und Frauen aus Industriegebieten, wie beispielsweise Kladno, verdienten sich in

ihrem Urlaub an frischer Landluft sitzend, im Akkordlohn einiges dazu und hatten dabei noch etwas zu erleben.

Bei uns waren in der Regel etwa 15 jüngere Männer und Frauen meist für 2 Wochen beschäftigt. Ein über Jahre hin

schon bekannter „Agent“ warb die Leute an und stand mit dem Bauern unter Vertrag.

Sie wurden am Morgen nach dem Frühstück aufs Feld gefahren, dort von uns verköstigt, arbeiteten im Leistungslohn

und wurden zum Abendbrot wieder nach Hause gefahren. Abends wurden die als „Blechla“(dünne Blechmarken)

bezeichneten Wertmarken abgerechnet. Helfer, die meist den ganzen Tag saßen, waren am Abend zu allerlei

Unsinn aufgelegt; sangen ihre tschechischen Volkslieder meist mehrstimmig zur Mundharmonika und tanzten auch.

Diese Volksgesänge habe ich heute noch wehmütig im Ohr. Höre ich sie, kommt mir der „Hobbnpflogga“ oder der

„Haimocha“ (Heumacherzeit) in angenehme Erinnerung. Die slowakischen Saisonarbeiterinnen des „Maijahuufs“

häufelten auf der hinter unserem Anwesen befindlichen großen „Huufwies“ abends das angetrocknete Heu und

sangen dabei ihre vielstimmigen Volkslieder mit gellenden Stimmen.

Das sind unvergessliche Kindheitserinnerungen!

Mit der letzten Hopfenfuhre brachte der Vorarbeiter einen wunderschön geflochtenen, mit Wiesenblumen

verzierten Hopfenkranz vom Hopfgarten mit nach Hause und übergab ihn unter Deklamation eines Verses

unserer Mutter. Er zierte bis zur nächsten Ernte unseren Hausflur. Danach gab es ein ausgiebiges festliches Abendessen.

Der Hopfen wurde sofort in unserer Hopfendarre getrocknet, um seine Qualität zu erhalten. Das ganze Dorf roch

in dieser Zeit nach dem unvergesslichen Hopfenduft, die meisten Türklinken waren vom Lupulin, dem Bitterstoff

des Hopfens, klebrig.

Der getrocknete und bereits verkaufte Hopfen wurde durch einen speziellen „Hopfentreter“ in große „Hobbnzichn“

(mehr als mannshohe Hopfensäcke) durch Treten verdichtet, wobei ich als kleiner Kerl in der letzten Tretphase

stolz mittreten durfte.

Auch den Korridor unserer Berliner Stadtwohnung ziert ein Hopfenkranz. In der Zeit des Hobbnpfloggas zerreibe

ich gern zwischen den Händen einige Hopfendolden und genieße, tief durch die Nase atmend, den unvergleichlichen

Hopfenduft meiner Kindheit.

Hoch Josef!

In Pschoblik wurde kaum ein Geburtstag gefeiert, wohl aber der Namenstag. Dabei galt das Motto: „Jedes Pferd

hat einen Geburtstag, nur die Menschen haben Namenstage!“

In Anlehnung an die Kaiser-Namen gab es ursprünglich fast in jeder Familie einen Josef, Franz, Rudolf, Karl

oder Ferdinand. Bei den Frauen dominierten Marie und Anna.

Josef war mit Abstand der am weitesten verbreitete Vorname. Daher wurde er auch entsprechend am 19. März

gefeiert. Während des Krieges waren ja die meisten Josefs nicht zu Hause, sodass ich das „Schdändlbränga“

(Ständchenbringen) nur aus den Erzählungen kenne.

Dabei soll die Pschobliker Blaskapelle von Haus zu Haus gezogen sein und jedem Josef „a Schdändl brocht hoom“.

Sie ließen den Gefeierten hochleben und wurden jeder mit einem „Schnäbbsl“ belohnt. Gewiss kann man sich

vorstellen, dass gegen Ende der Gratulationstour durch das Dorf die Musikanten nicht mehr ganz gerade

liefen und das Ständchen nicht ganz notengerecht klang.

Kindergartenfest

Jedes Jahr im Sommer fand im Kindergarten unter Mitwirkung einiger Mütter das durch „Tante Ilse“,

unserer bei meiner Großmutter wohnenden Kindergärtnerin Ilse Roth, heute Richter, realisierte

Kindergartenfest statt. Höhepunkte des von Spielen und Gesang begleiteten Festes waren Wett- und

Eierlaufen, Sackhüpfen und ähnliches. Tante Ilse begleitete die Spiele und die Gesänge auf der

Blockflöte oder mit ihrem Akkordeon. Es war ein Höhepunkt im Leben der Kindergartenkinder.

Vereine

Während des Krieges ruhte das Vereinsleben im Wesentlichen.

Feuerwehr

Aus Erzählungen und Dokumenten weiß ich jedoch, dass es einige Vereine gab. Ein das

Dorfleben tragender war der Feuerwehrverein, dem die meisten der jüngeren männlichen

Bewohner angehörten. Höhepunkt dieses Vereinslebens war der jährliche Feuerwehrball,

der meist in einem Garten stattfand. Dazu waren die Feuerwehren der Nachbarorte eingeladen.

Er begann immer mit einer Feldmesse. Auch der Pschobliker Feuerwehrverein rückte zu Festen

benachbarter Gemeinden aus. Die überterritorialen „Feuerwehr-Gautage“ waren ein besonderes Ereignis.

Gesangsverein

Die meisten jüngeren Männer sangen im Gesangsverein, der alle kulturellen Ereignisse, auch die

Feldmessen mit seinem Gesang begleitete. Die Leitung oblag meist dem Herrn Oberlehrer.

Dieser Verein war nur durch die Deutschen getragen und sang nur deutsche oder lateinische Lieder.

Blaskapelle

Auch eine Blaskapelle gestaltete das kulturelle Leben des Ortes mit. Sie spielte zu allen Anlässen,

zu Festen, zur Feldmesse und auch zur „Grebbmass“ (Beerdigung) auf.

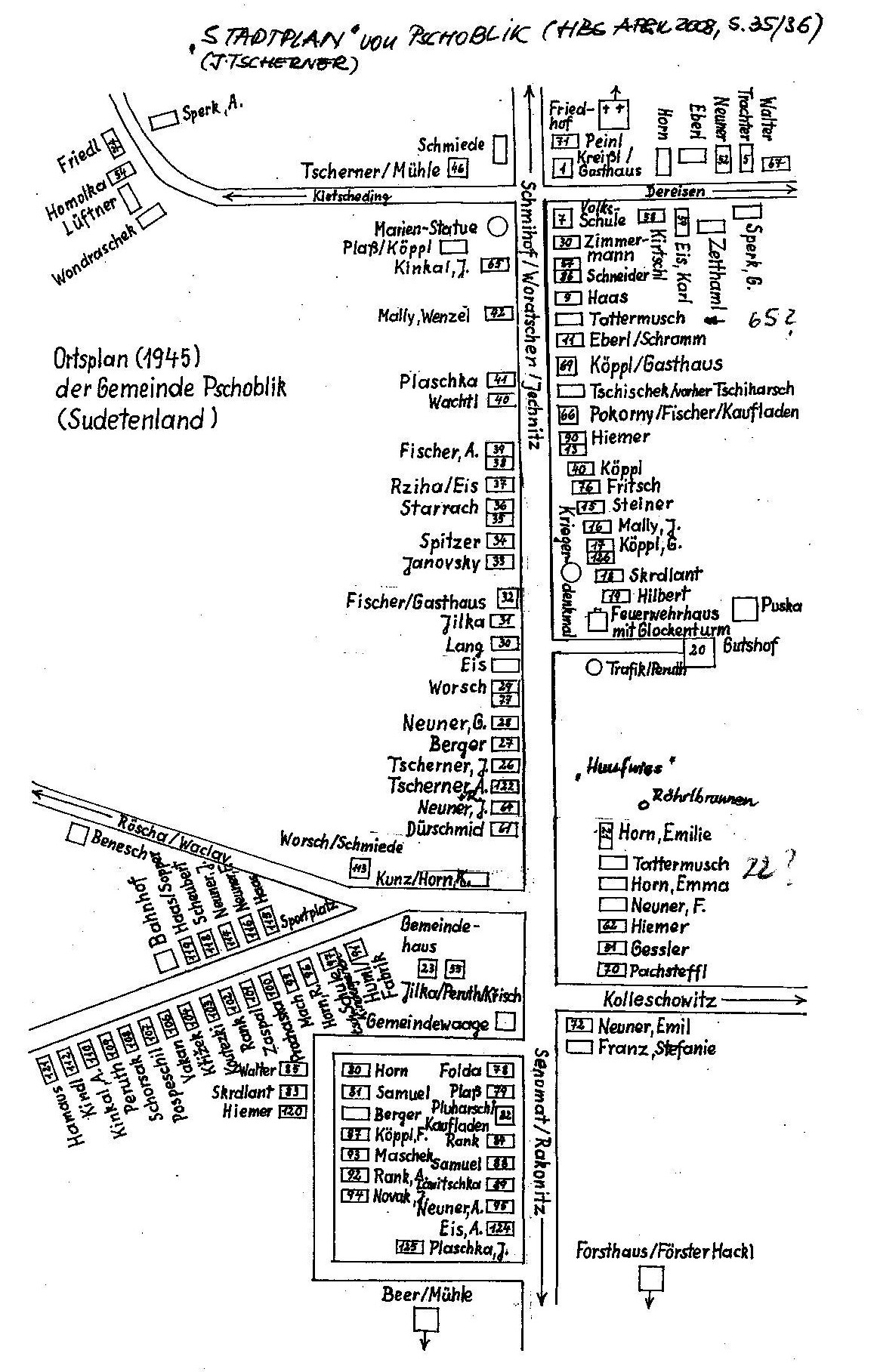

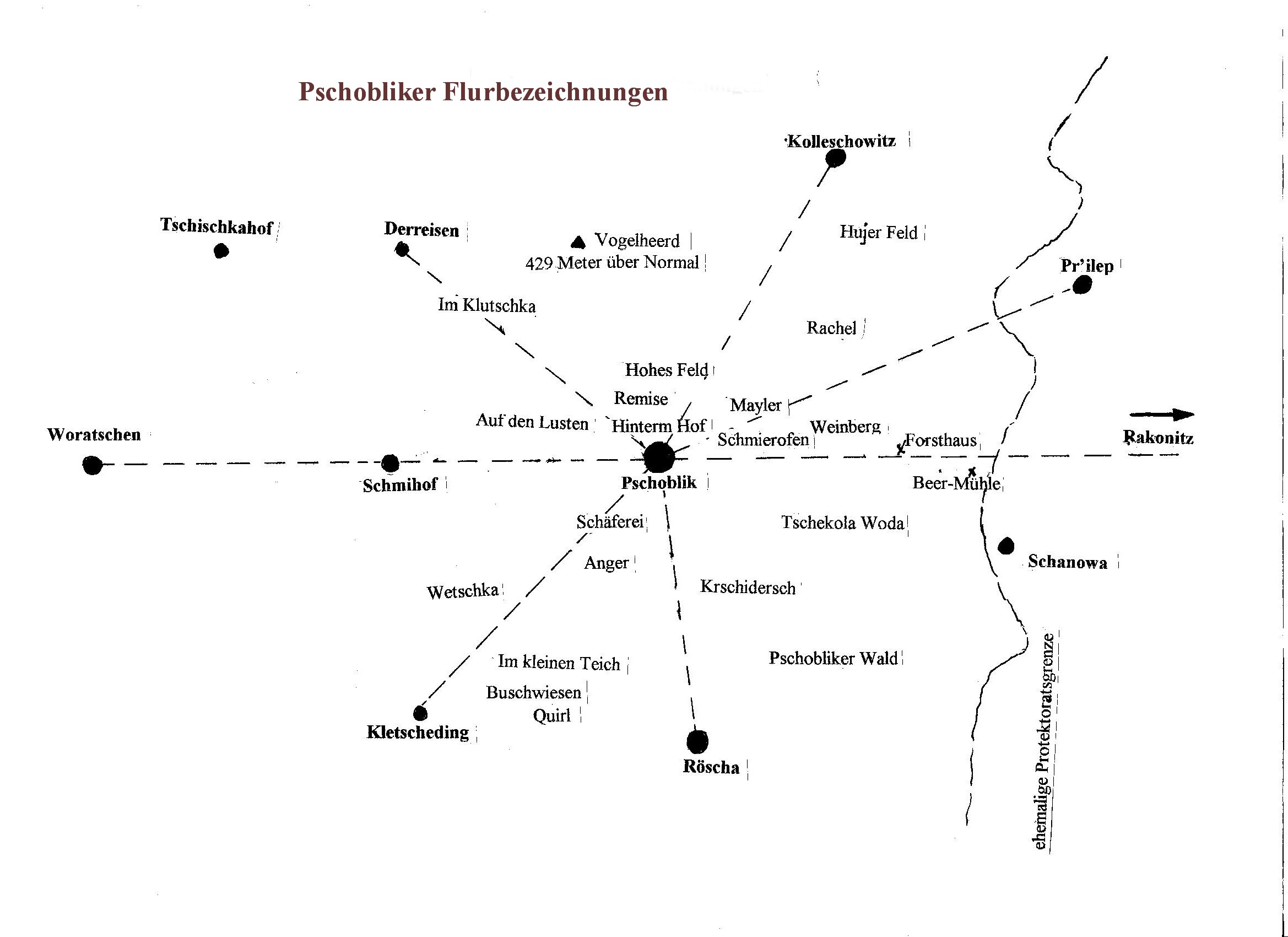

Pschobliker Flurbezeichnungen

Josef Tscherner, Pschoblik/Berlin

Flurbezeichnungen erleichtern die grobe Zuordnung von Grundbesitz innerhalb der Ortslage, ersetzen jedoch

nicht die Eintragung in das Flur-, bzw. Grundbuch. Die Grundbesitz ist in der Regel durch Grenzsteine gekennzeichnet.

Der Versuch, Pschobliker Flurbezeichnungen bestimmten Flurbereichen zuzuordnen, beruht auf einer Skizze meines

bereits verstorbenen Onkels Alfons Tscherner, Eintragungen von Dr. Franz Kinkal und Diskussionen mit Alma Starrach.

Die Pschobliker Flurbezeichnungen erinnern mitunter an frühere Eigentümer (Hujer Feld ?), geografische Besonderheiten

Rachel, Hinterm Hof, Im kleinen Teich, Hohes Feld, Tschekola Woda), an meist ehemalige Nutzungszwecke

(Weinberg, Schmierofen, Mayler, Schäferei, Anger, Buschwiesen, Pschobliker Wald). Die Südhanglage des Flurgebietes

„Weinberg“ lässt die Zuordnung zu einst dort betriebenem Weinanbauareal erscheinen. Auf den ehemaligen Weinanbau

weist auch ein Weinsteinfund in den Kelleranlagen des ehemaligen Kreiselgasthauses bei dessen Abriss in den

1970iger Jahren hin. Die Begriff „Schmierofen“ könnte mit dem einstigen Kochen von beispielsweise

„Wagenschmiere“ zur Achsschmierung von Ochsen- und Pferdewagen in Zusammenhang stehen, der Name

„Mayler“ mit einem ehemaligen Mailer zur Herstellung von Holzkohle. Dass im Flurbereich „Schäferei“

früher der Schafstall des Maierhofs gestanden hat, leite ich aus Erzählungen meines Großvaters her.

Der Begriff „Vogelherd“ findet sich in Flurbezeichnungen vieler Orte wieder. Er ist mit 429 Metern

über dem Meeresspiegel der höchsten Punkt im Pschobliker Flurbereich. Der „Vogelherd“ wird in der

Literatur als „frühmittelalterliche Fangeinrichtung für Singvögel“ beschrieben. „Die Singvögel dienten

zum Verzehr oder als Ablenkung für adlige Damen“. Offenbar wurde an dieser Stelle früher dieses

Tun betrieben. Auf eine mittelalterlich, einst tschechische Vergangenheit, lassen die Namen

„Krschidersch“, „Wetschka“ und „Tschekola Woda“ schließen. Leider kann ich ihnen keine Bedeutung

zuordnen, da sie möglicherweise von alttschechischen Worten herstammen. Tschekola Woda könnte

eventuell auf „das Wasser des Herrn Tschekola“ hinweisen. Eine für mein Verständnis meisterhafte

wassertechnische Leistung stellte die Führung des Baches zur ehemaligen Tscherner-Mühle am Ortseingang

gegenüber dem Peinl-Anwesen und Kreissl-Gasthaus dar, die vormals im C’erninschen Besitz war. Die

geniale Projektierung der Wasserführung lässt darauf schließen, dass die Mühle bereits unter der Regie

des Stiftes Tepl erbaut wurde. Dazu wurde dem Bach ein eigenes „Bett“ mit geringerem,

als dem natürlichen Gefälle, kurz hinter Schmihof beginnend, längs der Strasse angelegt,

das in den Mühlteich mündete. Von hier aus wurde das Mühlrad der Mühle beaufschlagt.

In meiner Kindheit war die Mühle stillgelegt, der Mühlteich trocken. Heute gibt es keine

Spur des ehemaligen Mühlen-Anwesens mehr. An seiner Stelle sind nach 1990 mehrere Einfamilienhäuser erbaut worden.

Der Bach ergoss sich aus seinem künstlichen Verlauf über einen aus großen behauenen Steinen bestehenden Ablauf wasserfallartig in das tieferliegende Wiesengebiet, wo er in sein ursprüngliches Bett geleitet wurde.

Diese alte Anlage wurde in der Nachkriegszeit beseitigt und dem Bach ein neuer Weg an der tiefsten Stelle des Tales geschaffen. Leider ist durch die wahrscheinlich mangelhafte Pflege des Bachbettes ein Grossteil der Bachniederung derzeit stark verschilft.

Wieweit diese Flurbezeichnungen heute noch genutzt werden, ist mir nicht bekannt.

Pamětní kniha obceně školy s česl. jaz. vyuě. ve Pšovlkách

(Gedenkbuch der tschechischen Gemeindeschule in Pschoblik)

Josef Tscherner, Berlin/Pschoblik

Als Gegenleistung für die Übergabe alter Fotos, anlässlich des „Pschobliker Festes“ 2013 *), die die deutsche

Vergangenheit von Pschoblik dokumentieren, und nun im Traditionszimmer der Pšovlkyer Gemeindeverwaltung zu sehen

sind, sandte mir pan starosta Jaroslav Čech die obengenannte handschriftliche Ausarbeitung in tschechischer Sprache.

Verfasser ist der seinerzeitige Verwalter der tschechischen Schule in Pschoblik Karel Fibiger.

Sie erfasst die uns Pschoblikern bekannte Historie unseres Ortes bis zum Zeitpunkt der Erstellung

der Ausarbeitung im Jahre 1928. Jährlich erfolgten mehr oder weniger schulische statistische Ergänzungen

bis zum Jahre 1934. Sie endet mit Seite 39.

Da diese Gedenkschrift auch ein Stimmungsbild für das Zusammenleben der beiden Nationalitäten in

den „Grenzgebieten“ (Sudetenland) aus tschechischer Sicht wiedergibt, die durchaus die Lehrmeinung

in der Schule gewesen sein könnte, zitiere ich daraus.

Außerdem unterstützen die aufgeführten Fakten meinen Artikel „Die Folgen der ČSR -Bodenreform....“,

veröffentlicht im Novemberheft 2010, Seite 31, mit für mich interessanten detaillierteren Ausführungen

zur tschechoslowakischen Bodenreform in den Jahren 1926 bis 1928, die alle größeren Güter (z.B. auch den

Meierhof Pschoblik) betrafen.

Nach Fibiger verfügte der Czernische Meierhof in Pschoblik über einen Grundbesitz von 178 ha.

Die restlichen 122 ha wurden an folgende Orte abgegeben:

Pschoblik 81 ha

Schmiehof 24ha

Schenowa 6 ha,

Kolleschowitz 5 ha

Pschilep 4 ha

Kletscheding 2 ha

Er berichtet weiter, dass von diesen 122 ha 93 ha in tschechische und 29 ha in deutsche Hände gingen.

Diese Verteilung entsprach den Vorgaben des „N.J. Severočeske ve Švihove “

Um das zu realisieren, war ein starker Preisnachlass erforderlich.

„Beim Umsturz (gemeint ist wahrscheinlich die Gründung der CSR 1918, Anm. d. Verfasser) war die

tschechische Minderheit (laut Fibiger) aufgerufen, ihr historisches Recht zu fordern: Tschechischer

Boden dem Tschechischen Volk! Dieses Recht wurde durch die Aktion der Kolonisation ermöglicht.“

Die strikte Kolonisation konnte jedoch nicht in der geplanten Form durchgesetzt werden, weil es auf

Regierungsebene eine diesbezügliche Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen gab. Man sprach nun

von “tschechoslowakischen Staatsbürgern“. Die Tschechen, die sich auf ihr historisches Recht beriefen,

waren von dieser Maßnahme der Regierung enttäuscht.

Die Pschobliker Tschechen wollten jedoch ihren Teil der Kolonisation realisieren.

Das 12 km entfernte Rakonitz war eine florierende Industriestadt und viele Pschobliker fuhren

täglich mit dem Zug dorthin zur Arbeit.

Laut zitiertem Schriftstück „wies man 20 Bauplätze mit 1-2 ha Bodenfläche Bodenreformland

in der Bahnhofstraße aus. 15 dieser Flächen gingen an Tschechen und 5 an Deutsche. Von den

Tschechen waren 8 aus Pschoblik und 7 aus umliegenden tschechischen Dörfern. Das heißt: 7

tschechische Familien wurden kolonisiert, das sind 30 tschechische Einwohner mehr in Pschoblik.

Diese Tatsache hatte eine wichtige Bedeutung für die Gründung der tschechischen Schule in Pschoblik.“ (Zitat Ende).

Weiter berichtet Fibiger: „Frauen und Männer erhielten im Nordböhmischen Bezirk von den „Kralovsky Vinogrady“

(königliche Weingärten) im Jahre 1927 aus dem Bauministerium 50 000 Kcs und 1928 nochmals 20 000 Kcs Darlehen.

So wurde die Bahnhofstraße bebaut und ausgebaut, die man nun „Kralovski Vinohrady“ nannte.“ „Es war, als fielen

Goldkörner auf fruchtbaren Boden“.

Interessant sind auch die Ausführungen zur Bevölkerungssituation in Pschoblik:

„In Pschoblik lebten vor allem Deutsche. Im Jahre 1900 gab es hier keinen Tschechen. Hingegen gab es

gemischte Ehen. In fast jeder Familie gab es zu Tschechen Verbindungen, z.B. zu dem naheliegenden tschechischen

Schenowa.

Die Pschobliker verhielten sich gegenüber den Tschechen neutral. Ihre Kinder gingen in die deutsche Schule,

die bereits 1877 gegründet worden war.

Einige Pschobliker Deutsche hatten tschechische Namen: Lawitschka, Rziha, Mally, Tscherner, Pokorny, Kinkal usw.

Die Deutschen waren meistens nach dem 30-jährigen Krieg hier angesiedelt worden. Die Familie Rziha lebte

beispielsweise seit 260 Jahren hier.“

Für viele Pschobliker meiner Generation sind bestimmt aus Erzählungen unserer Vorfahren Andeutungen zu diesen

Ereignissen in Erinnerung, jedoch kann ich mich solcher konkreter Zahlen, wie sie im Fibigerschen „Gedenkbuch“

aufgeführt sind, nicht erinnern.

Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, hatte mein Großvater, wie auch andere deutsche Bauern, eine

Ackerfläche „ hintan Huuf“ bei dieser Aktion gekauft.

Ergänzend zu den familiären Verbindungen mit den Tschechen sei erwähnt, dass meine Urgroßmutter eine Tschechin

aus Luschna bei Rakonitz war.

Gern erinnere ich mich der gelegentlichen Besuche des „beemaschn Wenz“, der als Jugendlicher Tscheche in

der Tscherner-Mühle ein Jahr „auf Tausch“ war und sich offensichtlich bei uns „dahamm“ fühlte.

Dankbar bin ich jedem, der mir zu diesem interessanten Thema Ergänzungen, aber auch Korrekturen zusendet.

*) siehe auch mein Artikel „740-Jahrfeier der Ersterwähnung von „Psewlichi“ (HBS Oktober/November 2013 und Dezember/Jänner 2013/14)

siehe auch Artikel im „Heimatbrief Saazer Land“ Heft Feber/März 2014 Seit 40/41

Verwendete Literatur:

1* Wenzel Rott: „Der politische Bezirk Podersam“ , Podersam 1902, Verlag des Bezirkslehrervereins Podersam ,

2*Wikipedia der freien Enzyklopädie „ Pšovlky “ 11/2015,

3*verschiedene Artikel von : Josef Tscherner im Heimatbrief Saazerland (HBS)

4* Gemeinde-Gedenkbuch der Gemeinde Pschoblik von 1928 bis 1938 (HBS Pschoblik Juni/Juli 2014, Seite 14/15 bis Januar 2015).

Die Abkürzung HBS steht für „Heimatbrief Saazerland“, bis Ende 2014 bei Verlag Schöffl-Borstendörfer/Forchheim, seit Januar 2015 im Helmut Preußler Verlag/Nürnberg